zweikommasieben #28

of 7

Der Klang der Stimme jedes Einzelnen gilt als völlig einzigartig. Wie ein Fingerabdruck ist ihre Zusammensetzung unverwechselbar, nuanciert und einmalig. So wahr das auch ist, wurde dieses Konzept in jüngster Zeit durch die Verfeinerung KI-gestützter Systeme infrage gestellt, die Stimmen bis ins Detail nachahmen können. Und nicht nur Stimmen, sondern ganze Stile und Ästhetiken: Eine KI-generierte Nachbildung der Stimmen von Drake und The Weeknd mit dem Titel "Heart on My Sleeve" machte dieses Jahr die Runde und wurde sogar für eine Grammy-Nominierung eingereicht. Es ist ein legitimes Lied und ein Vorschlag, der nicht nur Rechtsabteilungen beschäftigt, sondern auch vielfältige Reflexionen über Originalität und, offen gesagt, die Zukunft der Musik ermöglicht. Da die Zukunft der Musik ein weites und einschüchterndes Thema ist, auf das man spekulieren kann, wollen wir uns auf das oben Angedeutete konzentrieren: Ausgabe #28 von zweikommasieben stellt die Stimme als Ausdrucksmittel in den Mittelpunkt und möchte erweitern, was damit gemeint ist: Es geht nicht nur darum, was gehört wird, sondern auch warum eine Stimme verwendet wird und von wem. Diese neueste Ausgabe betrachtet, was es bedeutet, Stimme zu erheben, und ihre physischen, gesellschaftlichen und politischen Dimensionen.

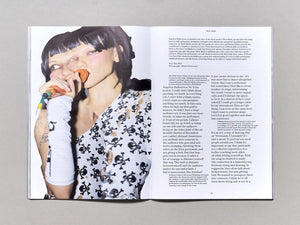

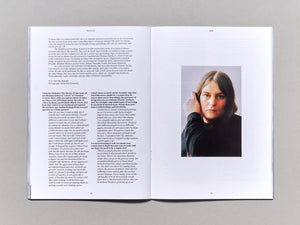

Ehrlich gesagt könnte das Thema Stimmen sogar noch einschüchternder sein. Seine politischen Implikationen sind vielfältig und müssen ernsthaft berücksichtigt werden. Die Stimme kann nicht von Überlegungen zur tief verwurzelten Macht von Einstellungen, Überzeugungen und Normen getrennt werden, die dominieren. Beweisstück A für diese komplexen Verflechtungen ist ein Gespräch, das Dounia Biedermann mit der südkoreanischen Künstlerin bela führte. Die Musikerin erklärt, wie sie alle möglichen verschiedenen Stimmen außer ihrer erkennbaren Sprechstimme verwendet, um tief empfundene Emotionen gegenüber ihrem Heimatland und ihrer Identität auszudrücken und zugänglich zu machen. "Flüstern, Knurren, Kreischen und Einatmen" helfen ihr dabei, kulturelle Machtgrenzen zu durchbrechen, die historisch marginalisierte Identitäten einschränken und zum Schweigen bringen. Mit diesem Ansatz findet bela eine Verbündete in Krista Papista: Im Gespräch mit Jazmina Figueroa berichtet sie, dass ihr neuestes Album eine explizite Hommage an die Leben der Opfer von Femizid auf Zypern und die marginalisierten Stimmen ist, die innerhalb der zypriotischen Nationalideologie nicht gehört werden. Durch die Unterwanderung traditioneller Musikgenres und Poetik treiben sowohl Krista Papista als auch bela die Notwendigkeit voran, Geschichte zu queeren und langjährige, schädliche nationale Mythen aufzudecken.

In einer queeren Geschichte werden wir nicht mehr auf dominante und singuläre Stimmen verwiesen, sondern erweitern den Kontext zu einem polyvokalen – ein Begriff, den wir im Beitrag der Künstlerin Claudia Pagès in dieser Ausgabe antreffen: Durch die Werkzeuge Licht, Trommeln und Text wird eine andere Temporalität und Lesart der Geschichte vorgeschlagen. Das Ausblenden der vorherrschenden Quelle autoritärer Rede und das Einstimmen auf die Stimmen vieler führt uns auch dazu, die Artikulation des Kollektivs zu betrachten. In seinem Interview mit Helena Julian verweist der Künstler Tianzhuo Chen auf die gemeinsame Stimme der Menschheit als Ganzes und ihr Verlangen nach einem Zustand des Flusses und des Miteinanders.

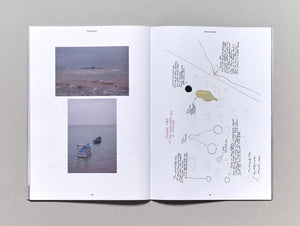

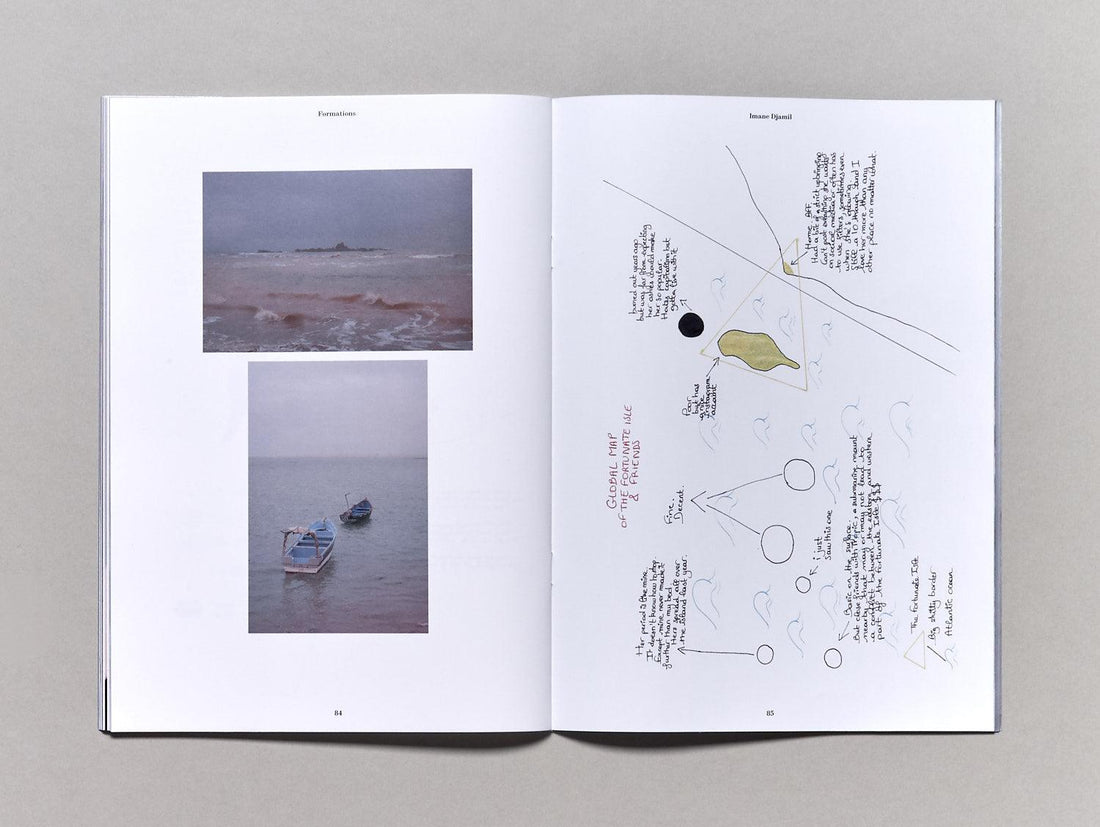

Für die neueste Ausgabe der visuellen Kolumne „Formations“ stellt Imane Djamil ein Portfolio von Fotografien aus der marokkanischen Küstenstadt Tarfaya zur Verfügung. In der Serie werden wir mit den Grenzen konfrontiert, die der Legitimität, sich auszudrücken, auferlegt werden können. Wir erleben Einblicke in den Alltag, in unmittelbarer Nähe zur stark prekären migratorischen Meerespassage nach Europa. Wenn wir die Stimme der lokalen Gemeinschaft hören, werden wir uns ebenso bewusst, wessen Stimme fehlt.

Natürlich ist die Stimme auch ein Instrument, das durch seine Begrenzungen geformt wird. Obwohl sie auch heute noch scheinbar über allen anderen Formen menschlichen Ausdrucks steht. Die volle Bandbreite der Nutzung von Stimme und von Individuen erzeugten Klängen wird in einem Essay von Dagmar Bosma weiter erforscht. Die Künstlerin und Autorin sinniert über den Akt und das Erscheinungsbild verschiedener Formen des Stimmings, ein Verb, das aus der neurodivergenten Gemeinschaft stammt. Bosma hebt die klangliche Dimension des Stimmings mit seinen Vokalisationen und Wiederholungen von Klängen und Rhythmen hervor, als eine Art, gleichermaßen auszudrücken und zu beruhigen.

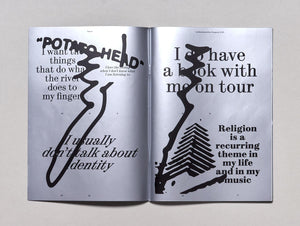

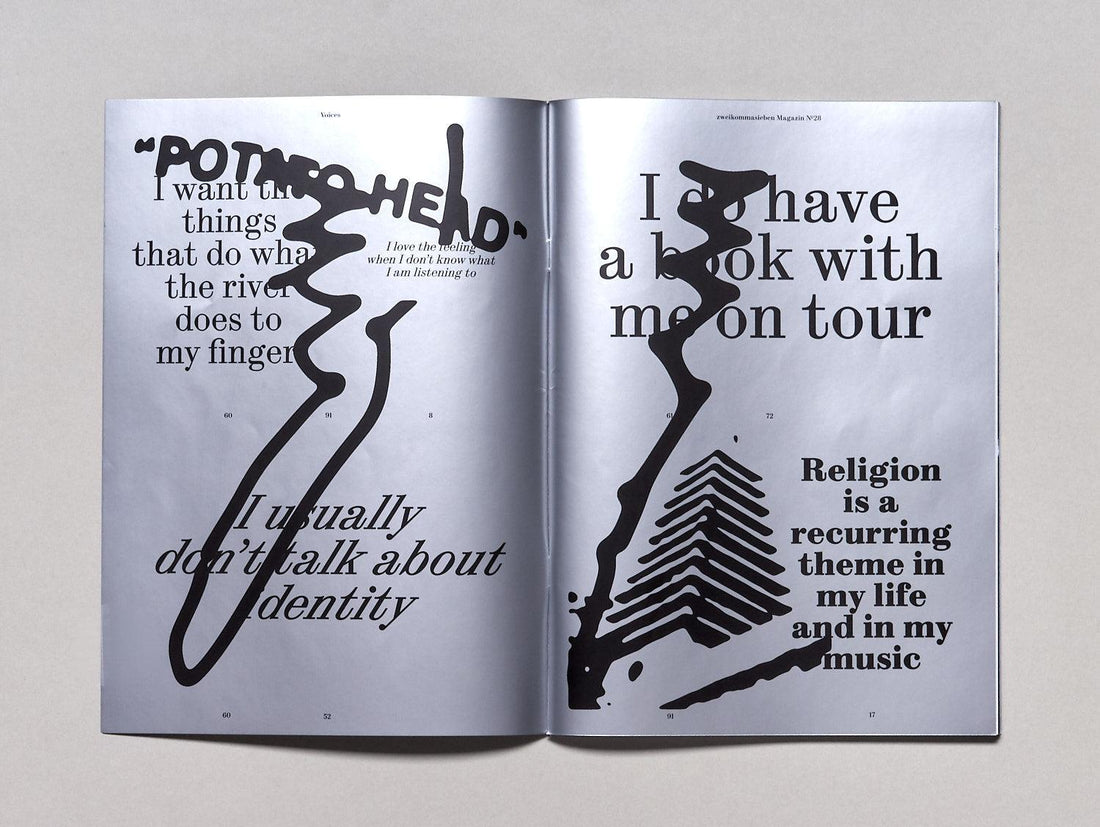

Ein wiederkehrendes Interesse von zweikommasieben ist es, mit Claudia Pagès gesprochen, polyvokal zu sein. Frühere Ausgaben versuchten dies zu erreichen, indem sie alle verschiedenen Personen hervorhoben, die an der Entstehung eines Magazins beteiligt sind (in Ausgabe #22) oder indem sie Autoren, Übersetzern, Fotografen und Designern erlaubten, zusätzliche redaktionelle Anmerkungen zu machen (in Ausgabe #23). Diesmal verwenden die Grafikdesigner Kaj Lehmann und Raphael Schoen typografisches Material, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen: verschiedene Schnitte derselben Schriftart (die von Lehmann entworfen und zuvor in Ausgabe #17 verwendet wurde) werden für einen choralen Effekt angewendet.

Man könnte argumentieren, dass eine Stimme, um zu existieren, gehört werden muss. In dieser 28. Ausgabe möchten wir genau das bieten. Auf den nächsten Seiten werden Sie eine Vielzahl von Stimmen wahrnehmen – von Brüllen bis Flüstern –, manchmal verstimmt oder aus dem Takt, mit der Absicht, von denen erkannt zu werden, die sich trauen zuzuhören.