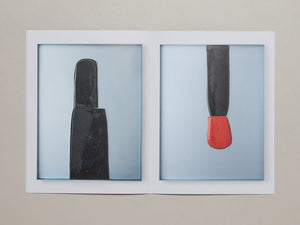

Bas-Reliefs

Author

Ronan BouroullecPublishers

NievesInfo

24 pages

2022

195mm × 255mm

Softcover

ISBN

9783907179444

,

of 5

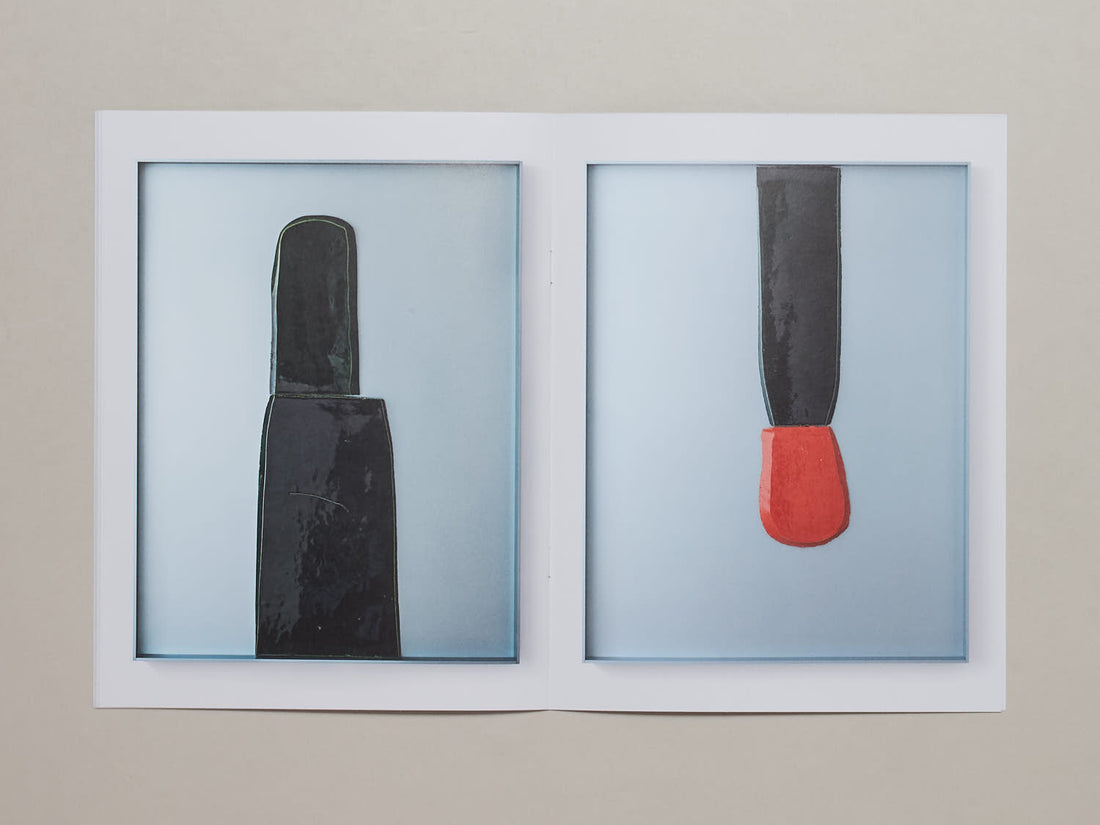

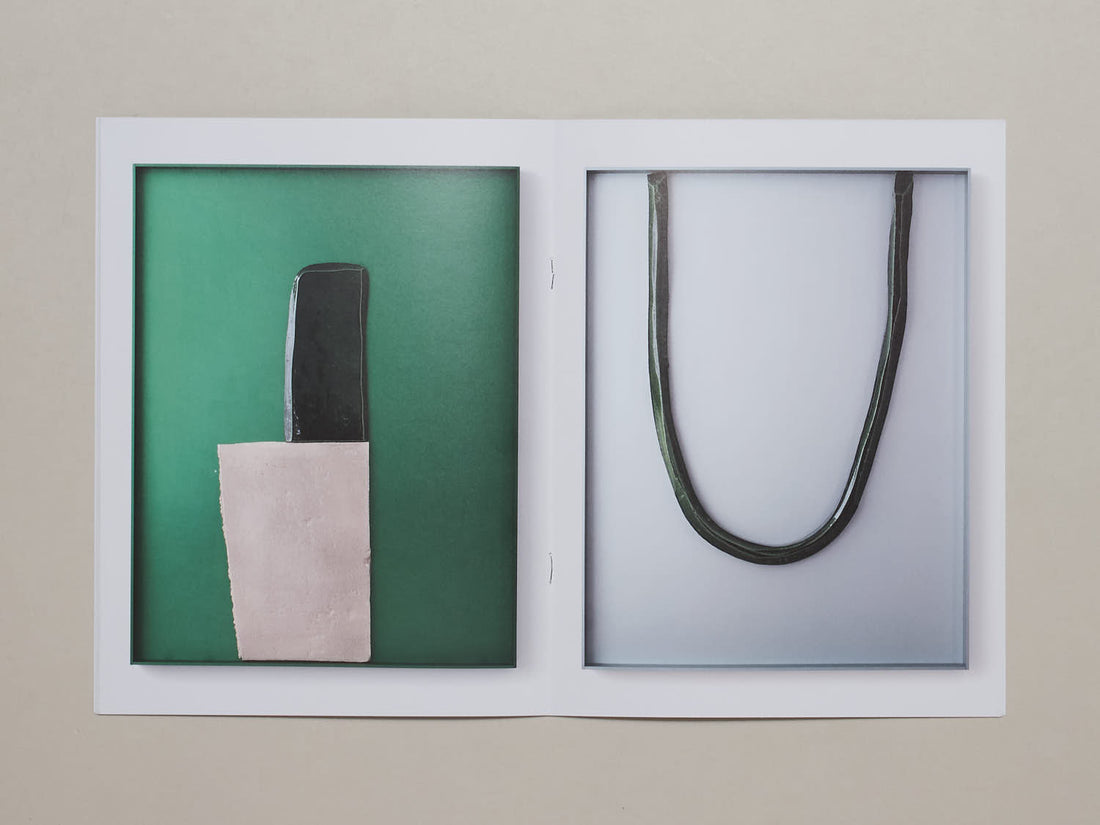

Nous pourrions regarder les bas-reliefs en céramique de Ronan Bouroullec et voir des traces d’un langage que nous reconnaissons : les silhouettes d’objets familiers, les contours de paysages connus. Nous pourrions être tentés de voir l’œuvre comme un alphabet de simples choses, penser les pièces « objectivement ». Mais en tant que tableaux, les reliefs ne sont pas tout à fait justes : l’un a un bord qui va trop loin, un autre un cercle décentré et sur le point de rouler, et un autre encore, une masse rosée qui pourrait basculer.

Le travail de Bouroullec est le plus enrichissant si nous écoutons alors qu’il demande un tout nouveau langage. Les langues sont toujours nées de l’argile (on pense aux sceaux cunéiformes) ; il est facile de croire que Bouroullec développe la sienne. Au minimum, ces pièces – quelque part à l’intersection entre peinture, sculpture et design – exigent de nouveaux verbes, des mots comme « chanfreiner » et « désintégrer ». (Et il est possible, disent les œuvres, qu’il n’y ait rien d’aussi charmant qu’un bord chanfreiné : la façon dont ils s’effilent est comme une caresse. La façon dont ils se dissolvent sur un fond semble digitale et aussi profondément analogue. Ces effets sont à la fois visuels et tactiles, comme : nous les voyons et nous voulons les toucher.)

Les compositions peuvent parler parce qu’elles sont vivantes, des masses de céramique respirant dans une atmosphère métallique, sur une planète étrange mais accueillante. Comme d’autres langues, celle de Bouroullec semble avoir une grammaire. Les formes se répètent et la palette est cohérente, comme un dialecte. Là où il y a de légères variations, les œuvres confirment la règle. Certaines compositions sont répétées et retournées à l’envers. Le processus de Bouroullec est aussi intrinsèquement syntaxique : alors que les œuvres finies ont l’apparence d’une composition précise, elles sont arrangées ex post facto à partir d’éléments formés séparément. Bouroullec assemble les reliefs seulement après que les éléments individuels ont été cuits ; certains se cassent inévitablement dans le four. Comme des phrases, les compositions de Bouroullec sont des séquences de parties fixes. Comme la poésie, elles sont soumises au hasard.

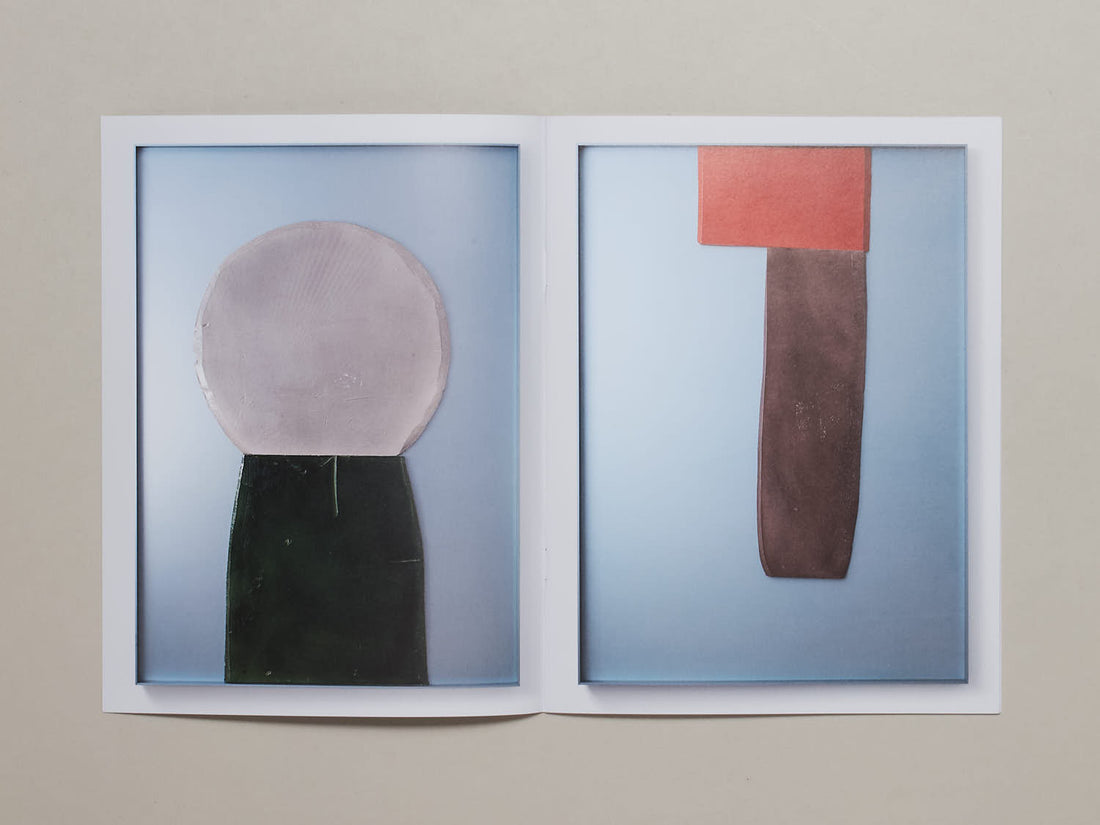

Sur une photo de l’atelier de Bouroullec, il se penche sur une table de fortune sur laquelle il a étalé une épaisse plaque d’argile. Elle est sombre ; il tient un couteau de cuisine – plus tard il sera couvert de résidus du matériau qu’il utilise pour sculpter. À sa gauche se trouve un tas de fines chutes qui ont été découpées du tout plus grand ; la céramique conserve une sensation de papier dans les œuvres finies. Cela a quelque chose à voir avec la figure et le fond, les formes en céramique émaillée (marquées de fissures, de bulles et des traces d’outils) soutenues par le contraste avec la platitude et la netteté de la surface synthétique sur laquelle elles ont été disposées. Le sens du découpage – composition soignée avec des découpages en papier – va plus loin que la similarité formelle avec les dessins et le design antérieurs de Bouroullec.

Bouroullec a d’autres précurseurs. Des artistes en quête de nouveaux alphabets dans l’abstraction, ou ceux préoccupés par des formes simples et des opérations aléatoires. Au cœur, cependant, ce travail semble réaliser un projet plus ancien – le projet suprématiste de Kazimir Malevitch. Dans le manifeste de Malevitch sur le suprématisme, il écrit à propos d’un « désert », où rien n’est réel sauf le sentiment. Malevitch croyait avoir découvert la grammaire de ce monde non objectif. Bouroullec l’a redécouverte – et renouvelée pour notre époque. C’est pourquoi les œuvres semblent avoir une résonance primordiale. Elles court-circuitent notre compréhension symbolique câblée, murmurent d’autres paysages. Elles nous rappellent que la masse et l’atmosphère sont des formes de plaisir, et nous invitent à être réjouis. Josh Ascherman